国際子ども図書館「絵本に見るアートの100年」展

昨日1日お休みをいただけたので、国立国会図書館国際子ども図書館で1/19まで開催していた「絵本に見るアートの100年―ダダからニュー・ペインティングまで」展に、すべりこんできました。

今年度から、横浜国立大学附属横浜小学校でいっしょに授業のお話などをさせていただいてる先生が、「絵本を読むこと」に関心を持たれていて、「絵本にかかれている絵を見ること/読むこと」に着目した授業開発をされているので、わたしも先生とお話をしながら、絵本の中の「絵」について考えることが増えました。

今週、1/25(土)に開催される横浜国立大学附属横浜小学校での研究発表会でも、「みんなでよもう! えほんのせかいへ!」という授業名で、絵本の絵と言葉とを関連させて読むことの授業を行う予定だということで(附属横浜小学校研究発表会のご案内はこちら→PDF)、絵本のなかの絵についてもっと知っておきたいなぁ…!と思っていたところだったのでした。

「絵本に見るアートの100年」展では、「ダダ」、「シュルレアリスムの系譜」「ロシア・アヴァンギャルド」「チェコ・アヴァンギャルド」「バウハウスとニュー・バウハウス」「グラフィック・デザインの可能性」「日本のモダニズム」「第二次世界大戦後の美術の展開」という流れで、絵本にみる近現代美術史が紹介されていきます。

展示されている作品を見ていると、たしかに、近現代のアートの展開がわかる!と同時に、絵本というメディアがいかに、アートやデザインの実験場であったのかがわかり、非常に興味深かったです。

展覧会で紹介されていた絵本を、一部、ここで紹介したいと思います。

続きを読む

言葉の教育の研究者として授業研究に関わる~石川晋『学校とゆるやかに伴走すること』

先週末、ようやく、教員免許更新講習も終わり、ようやく「万が一、倒れてしまってもどうにかなる」というくらいの予定になってきたので、本棚に入ったまま、開くことすらできずにいた、石川晋(2019)『学校とゆるやかに伴走するということ』(フェミックス)を読みました。

11月上旬に、永田台小学校の公開授業研究会で、石川先生ご自身にお会いした際、なんと本書をご恵投いただくという僥倖に恵まれました。それなのに、今の今まで開けずにいたというのは、なんともお恥ずかしい。

でも、それには、理由があります。

その理由は、わたし自身が、これまで、相当ひどいかたちで、教師教育の現場に関わってきており、自分には、教師教育について語る資格どころか、考える資格すらないのではないか、と思うことがしばしばだからです。

わたしが、現在の職場に着任して、いくつかの学校の研究協議会に「外部講師」として伺う機会がありましたが、スタートからわずか1年くらいの間に、心理的な病をかかえ、現場を離れざるを得なくなる先生が複数いらっしゃいました。

わたしが「外部講師」としてうかがった公開授業終了後、間もなく、倒れられる先生もいらっしゃいました。

その場に関わる教師たちの学習・発達のための授業研究会や校内研修が、その本来のねらいとはまったく逆に、教師たちにストレスとプレッシャーだけを与え、心理的な病まで引き起こしてしまっている。

それが、わたし自身の「教師教育」に関わる経験のスタートでした。そのため、今でも自分は「教師教育」に関わる資格はないと思っていますし、今の仕事を辞めるべきではないかと思い悩んでばかりです。

そのような状況にあるわたしにとって、本書を読むことは、かなりしんどいに違いない……立ち直れなくなってしまうかもしれない。そんな不安を抱えながら、本書を開きました。

案の定(?)と言ったらよいのでしょうか。本書の中にあった、次のような記述を読み、読後、かなり落ち込みました。

とはいえ、これは実はなかなか難しいことでもあるのです。というのは従来校内研修は、教科教育=授業づくりベースなので、校内の先生方ご自身も教科の専門性を高めるという学び方以外の学び方があることに(経験がないので)関心が向けられません。また外部から招聘する講師も、教科の専門性が高い方になりますが、こうした専門性の高い方が、場づくりに精通しているとはいえないことがほとんどです。従って、よかれと思ってこんこんと教科の難しい話をねじ込んでいき、校内研修の場が冷え切ってしまうというようなことが起こります。(石川晋, 2019, p.127)

まさに、わたしのように、「外部講師」で呼ばれる人間のことです。

このようなことを言うと、「開き直っている場合か!」と批判されると思います。その批判はごもっともです。わたし自身も、常に、自分に対してそのような批判を向けています。ですので、いつも「授業研究会の講師に招聘しないでほしい」と公言しています。

それでも立場上行かざるを得ないので、「今、ここで自分にできることもあるかもしれない」とわずかな希望をもって、授業が行われている現場に身を置いてみることにしています。そして、自分がその場に身を置くことで感じたことを、できるだけ言葉にしてみることにしています。

全体に目くばりして、場づくりをする(!)なんて、そんなすごいことはまったくできそうになく、自分の身をそこに置くことしか、自分にはできないのです。

だから、とにもかくにもそこから初めてみよう…と、ようやく思いはじめたのが、つい2年前くらいのことです。

そのようなかたちで考えなおして、自分なりのかかわり方を見出そうとしていた時期に、渡辺貴裕先生(東京学芸大学)が、全国大学国語教育学会第134回大阪大会で、公開講座「学校で取り組む国語科授業研究の展開② ~学校・教育委員会・大学など異なる立場からのかかわりを活かして」(PDF)をコーディネートされることになり、その場に「コメンテーター」として招聘していただくという機会を設けていただきました。

この公開講座では、学校の管理職・教育委員会の指導主事・教育方法学の研究者それぞれの立場から見た授業研究の実践報告がなされました。わたしの役割は、それぞれの実践報告から見出される共通の知見を「コメンテーター」という立場でまとめ、国語科教育学の理論や自分自身の経験を踏まえがら、「教科教育の研究者は、授業研究に何ができるのか?」をお話しすること。

この機会をいただけたことで、枯れ果てた荒野にようやく小さく芽吹いてきた「何か」に、自分自身で言葉を与えられたことは、わたしにとって、本当に大きなことでした。

そのときに、お伝えできたことも、結局は、「言葉の学習が行われている現場に、自分の身体を置いてみること、そこで見えたことを、国語科教育にかかわる種々の理論や言葉を支えにしながら、言語化すること」というに尽きるので、「だから、なんだ」と言われそうですが、それでも、やっぱりそれしかできないと思うのです。

それでも、何か言葉にしてみることで、そして同じ現場を見ていた人たちと言葉を重ね合わせながら、みんなで一緒に、今ここで見たものについての言葉を創造していくことで、世界は変わっていくのだと思います。

言葉によって、私たちの世界が見せる相貌はまったく変わってくる。

だからこそ、その言葉の力を信じて、みんなが幸せになれる言葉を生み出していくことに賭けてみる。

その公開講座から、もう2年近くが経ち、来年上旬あたりにはそろそろ公開講座のオンライン・ブックレットが発行されるのではないかと思える時期にもなりましたが、やはり、「国語科教育研究者の立場から」、授業研究にかかわる意義を述べよ、と言われたらそう答えるしかない、という思いは変わっていません。

『学校とゆるやかに伴走すること』を読んで、そのときの公開講座のことを思い出しました。

アルプスワインの「にじいろ」ワイン

今年は、葡萄が不作であったせいか、11月3日の山梨ヌーヴォーの解禁日に新酒が出そろっていないワイナリーがいくつもあったようで、11月3日に行われた「第33回 かつぬま新酒ワインまつり」では、甲州やベーリーAの新酒が出ていなかったブースがいくつかありました。

そんなこともあり、また、クリスマスやお正月に向けてワインを買いだめておく、という目的もあり、このタイミングで、ふたたび、勝沼・笛吹に行ってまいりました。

今回、訪れたのは、ニュー山梨醸造(8vin-yard Misaka)、アルプスワイン、矢作洋酒(以上、笛吹市)と、大泉葡萄酒、蒼龍葡萄酒、丸藤葡萄酒工業(ルバイヤート)とフジッコワイナリー(フジクレール)(以上、勝沼市)、笹一酒造(オリファンファイン)(大月市)です。

全8か所!こう書いてみると日帰りツアーの割に、けっこう頑張って、ワイナリーめぐってますね。

わたしは今回ドライバーだったので、試飲はできず、それぞれのワイナリーで購入した新酒の味を楽しめるのはこれから(!)なのですが、ワイナリーに行ってそこにあるワインのラインナップを見たり、あるいは、そこにどんな人たちが集まるのかを見たり、さらに、そこでいろいろお話を聞いたりするのは、すごく楽しい。

わたしはかなりアルコールに弱いので、むしろドライバー役をして、いろいろなワイナリーを巡ることに特化したほうが良いのではないか、とすら思います。

そんな気づいたこのひとつひとつを、そのままにしておくのはもったいないので、残しておきたいことを記事にしておくことにしました。

今回、ご紹介したいのは、笛吹市一宮町にある「アルプスワイン」。

今年7月に、笛吹市のワイナリーめぐりをしたときに、アルプスワイン直営店(サロン)を訪問し、サロンで試飲をさせていただいたときの経験と、そのとき購入したワインがとてもよかったので、再び、アルプスワインに行ってきました。

アルプスワインの直営店(サロン)には、「ボス」がいらっしゃって、その「ボス」がとても素敵なんです。「ボス」のブログもとても素敵なので、ぜひ見ていただきたいです。(アルプスワイン・ボスのサロン日記)

さて、アルプスワインの展開しているラインナップのひとつに「にじいろ」シリーズというのがあります。

7月に行ったときには気づかなかったのですが、同じデザインのラベル「あじろん」(黒ラベル)は、「にじいろ」シリーズではなかったことに気づきました。

http://www.alpswine.co.jp/product/

「あじろん」は、「にじいろ」シリーズではない。

…とすると、「にじいろ」シリーズは、(LGBT運動の象徴である)6色レインボーなのではないか!

と、突然思い立ち、きちんと調べてみたところ、レインボーフラッグで使用されている6色は「赤」「オレンジ」「黄色」「緑」「藍色」「紫」の6色で、もともと使用されている8色のうち「ピンク」と「ターコイズ」が外されているので、違うということがわかりました(笑)

「にじいろシリーズ」で展開されているワインの「にじいろ」は、「ターコイズ」(甲州)、「黄色」(ナイヤガラ)、「ピンク」(巨峰)、「緑」(デラウェア)、「赤」(キャンベル)、「紫」(ベイリーA)です。

さすがに考えすぎか…と思いつつ、それでも「あじろん」を入れずに、6色の「にじいろ」であることに思いをはせてしまうのでした。

これまでは、ジャパニーズスタイルワインのシリーズと、プレミアムワインのシリーズしか買ったことなかったけれど、ゴールデンウィーク前あたり、「にじいろ」シリーズを買いにいってみよう。そして、「にじいろ」ワインを飲もう。

…そんなことを思うのでした。

書く。部@「アートセンターをひらく 第Ⅱ期」展

水戸芸術館現代美術ギャラリーで開催されている「アートセンターをひらく 第Ⅱ期」。本プログラム内の「部活動」として開催されている「書く。部」に、「顧問」として参加しています。

アートセンターをひらく 第Ⅱ期 部活動|現代美術ギャラリー|水戸芸術館

こちらのページで説明されているように、「ギャラリーをアーティストや来場者の『創作と対話』のために活用」した第Ⅰ期に対し、第Ⅱ期では「展示と対話」がテーマ。「展覧会を軸に、対話とさまざまな活動を育む場」としてのギャラリーが目指されています。

第Ⅰ期・第Ⅱ期と2つの期間にわたって展開されている「アートセンターをひらく」という一連のプロジェクトに対しては、すでに『美術手帖』に、中尾英恵さん(小山市立車屋美術館・学芸員)の詳細なレビューが掲載されているので、ぜひそちらをご覧ください。

「書く。部」にこれまで「顧問」として関わってきたものとして、気になってしまうのは、この記事の中の次の部分です(下線・太字は引用者)。

「展示と対話のプログラム アートセンターをひらく 第Ⅱ期」では、「創作と対話のプログラム アートセンターをひらく 第Ⅰ期」の成果としての作品展示が行われた。7つの作品から、何かしらの「テーマ」や「ストーリー」を読み取ろうとすると、袋小路に陥る。その思考方法自体が、慣習に陥っている。

これは、お決まりのテーマ展ではない。高らかに宣言はされていないが、アーティストの選択には、丁寧なジェンダー、人種的配慮がなされている。多様性が共存している社会の縮図のようでもある。そして、作品のメディアにおいては、インスタレーション、映像、染織、パフォーマンス、絵画、身体表現と異なる方法が選ばれている。鑑賞者における従来の美術史優位のヒエラルキーを崩し、ダンスをしている人、手芸をしている人、様々な知識や経験を持つ人が、それらの知識や経験を駆使して鑑賞することで、美術史もひとつの知識として、フラットな立場での「対話」がつくられるようになっている。

「7つの作品から、何かしらの『テーマ』や『ストーリー』を読み取ろうとすると、袋小路に陥る」と指摘されているとおり、「アートセンターをひらく」以前に、水戸芸術館で展示されていた展覧会のような感覚で、「アートセンターをひらく 第Ⅱ期」の展示を見ようとすると、混乱に陥ってしまうようです。

昨日も、「なぜこの順番で展示されているの?」という質問をされた、という話を聞いたり、たまたま展覧会について話しているなかで「再キュレーションが必要」という人がいたりするのを見ました。

「アートセンターをひらく 第Ⅱ期」のページにあるとおり、この展覧会は「アートセンターをひらく 第Ⅰ期」に行われたアーティスト・イン・レジデンスの成果展なのだから、展示の順番に意味はない(と言い切って良いと思う)。でもそれが、現代美術館のギャラリーの中に展示されているために、「この順番には何か意味があるのでは?」「なにかキュレーション的な意味があるのでは?」と読み取ろうとしてしまって、混乱してしまうのでしょう。

この記事はそういう感覚を「その思考方法自体が、慣習に陥っている」と批判している。のだけど、一方で、混乱している鑑賞者の皆さんを見かけたり、そういう人たちと話をしている身としては、「かといって、この展覧会の中に『慣習的な思考方法』とは異なる、オルタナティブな思考方法が提示されているわけでもないしなぁ…」とぼんやに思ってしまうのも事実。

もちろん、「アートセンターをひらく 第Ⅱ期」では、おなじみの対話型鑑賞プログラム「ウィークエンド・ギャラリートーク」のみならず、「冬のこらぼ・らぼ」として「あーとバス 番外編」や、視覚に障がいがある人との鑑賞ツアー「Session!」「美術と手話」と展示を軸に対話を行うための数多くの対話型鑑賞プログラムが予定されており、それらによって「様々な知識や経験を持つ人が、それらの知識や経験を駆使して鑑賞することで、美術史もひとつの知識として、フラットな立場での「対話」がつくられるようになっている」ともいえるのかもしれません。

でも、なんだか、それってちょっと奇妙。

複数のアーティストを招聘するタイプのアーティスト・イン・レジデンスの成果展が、閉じられた美術館という場所で行われていて、その成果展で展示されている作品には特につながった「テーマ」「ストーリー」はないから、鑑賞者の力でなんとか意味を創り出してね!と、突然ポーンと投げだされた気がしています。

それが「フラットな立場での『対話』」と言われたら、そうなのかもしれませんけど、考えれば考えるほど、奇妙。

とはいえ、そんな奇妙な状況を面白がれるのも、「書く。部」のような、無手勝流の活動の力だとも思うので、昨日の第2回活動では、勝手に、展覧会を楽しんじゃうためのアイデアをいろいろ試してみました。

まず、個人活動としてやってみたのは、展示作品をひととおり鑑賞したあとで、「ZENタイル ソロ」を使って、鑑賞体験をふりかえる活動。

わたしは、第1回の対話型鑑賞会に参加できなかったので、言語化するために、まずそれぞれの作品から感じた感情を掬いだしておきたいな、と思って、ZENタイルでゲーム的にふりかえってみました。

今、あらためてギャラリーマップと対照しながら見直してみると、完全に、第3室(呉夏枝《彼女の部屋にとどけられたもの》)と第4室(ハロルド・オフェイ《村のよそ者》)を逆にとらえて配置してしまっていますが、展示室を一通りめぐってみたときの気持ちの流れを自分なりにとらえられた気がします。

ちなみに、右下の方にある「熱」「愛」は、「磯崎新―水戸芸術館縁起―」のひとつとして展示されているタワー建築動画を観た際の感情を表しています。「え!あれ、全部観たんですか!」と言われましたが、わたしにとっては胸が熱くなる動画でしたよ。建築工法!

その後ようやく、「書く。部」第2回活動としてやってみることになっていた、展示室ごとに「一言」「1フレーズ」をつけてみる活動にトライ。

ちょうど昨日は、「あーとバス」と、砂連尾理さんによる「変身」ワークショップ」が開催されている日でもあったため、「あーとバス」スタッフの人たちに子どもたちとの会話のなかで印象的だったエピソードを聞いたり、「変身」ワークショップの参加者に、経験の中で感じていることを取材したりして、そこからキーワードやキーフレーズを出していったりしました。

最終的には、自分自身が各展示室の作品に向き合いながら感じたことをもとに、「一言」「ワンフレーズ」を作ってみて、みんなで共有。

共有したあとに、それぞれの「一言」「ワンフレーズ」に出てきたキーワードの共通点や差異について話しながら、新たなキーワードが出てきたり、そこからまた作品の意味の捉えなおしが起こったりして、なかなかホットな議論の場が展開されました。

「書く。部」では、今後、年明けになんらかのかたちで、「書く。部によるギャラリーガイド」を作成・配布できるようにしていくつもりです。

水戸芸術館のホームページでは、すでに申込締め切りということになっていますが、いろいろなかたちで、ゆるやかにかかわれるように活動そのものを考えていますので、せっかくの「フラットな対話」の機会ですので、「袋小路」に陥らずに、自分の目と耳を使って、感情と思考を動かしながら、自分なりの作品の意味をつくっていこう!というかたは、今からでもぜひ、お声がけください。

あと1~2回、活動を予定していますので、いろいろな方と、作品の意味をつくる対話をしていけたら、と思っています。

ささやかな感情の波に言葉をつける~ZENタイル

以前、こちらのブログ記事にも書きましたが、だれか(何か)の助けを得ながら、自分の身体の状態を語るための言葉を見出すこと、それによって(自分自身に)どのような変化が起こるのかを感じとることに、興味があります。

この記事では、ボディトークの施術について書きましたが、わたしがこのような関心からもうひとつ、自分自身 を支えるためのツールとして使っていたのが、『日本の神様カード』です。

『日本の神様カード』は、2012年に水戸芸術館現代美術ギャラリーで行われた「ゲルダ・シュタイナー&ヨルク・レンツリンガー─力が生まれるところ」展のときに、高校生ウィーク「書く。部」企画として、おみくじ型ギャラリーガイドを制作することになり、そのときに、神職の方にご紹介いただいたのがきっかけで知ったツール。

神社にある「おみくじ」よりも、いつも自分のいまを、ピッタリと象るような言葉を示してくれるので、絵柄もかわいいし、ことあるごとに使っていた、生きて考えるためのツールだったのでした。

でも、ここ最近、ひとつ困ったことが起きました。

『日本の神様カード』は、(わたしの中では)毎日引いて良いようなものではなく、生きていて苦しいとき、行き詰ったとき、どうしたらいいかわからなくなったときに、自分を整理するためのツールとして使っていたのです。

が、ここ数カ月間、日々いろいろなことが起きすぎて、一日の中で、嬉しいことと悲しいこと、絶望することのアップダウンが激しく、感情サーフィン状態。

自分の中でも、混乱してパニックを起こすことが多くなり、「毎日つかえるような、自分を整理するためのツール」がほしい!と思うようになりました。

そんなとき、SNSで、このブログでも紹介した「じっくりミレー」を開発したちゃがちゃがゲームズ・かわぐちさんが、「ZENタイル ソロ」という、自分の感情を見つめ整理することにフォーカスしたツールを開発していることを知りました。

調べてみると、NPO法人TEENSPOSTの八巻香織さんが今年世に出された『気もちのリテラシー:「わたし」と世界をつなぐ12の感情』(太郎次郎社エディタス)を参考にされているということもわかり、「これは!」と思い、入手することにしました。

※なお、TEENSPOSTの「感情タロット*気持ちのリテラシー」はこちらから見ることができます。(感情タロット*気もちのリテラシー - teenspost)

まず1日目。月曜日に、その前日の日曜日(12/1)のことを振り返りました。

はじめてなので、ランダムに10枚のタイルをひいて、それを1日のタイムライン上に置いていきました。

この日は、大学院のOBの学生と、4月から大学院に入学予定の学生とが来てくれて、そこで他愛もないいろいろな話をして笑いあったりしたのがとにかく楽しかった。…のですがその一方で、その直前の時間帯に、学内学会の研究大会での懇親会のために、夕方(というか夜)寒い中、ひとりで全員分のドリンクと菓子類を、台車でガラガラもっていかねばならず…それが、しんどかった……。(こんな感じで、毎日感情のサーフィンが続いております)

2日目がこちら。

月曜日、午前中に自分にとってはかなり大きな事件が起きたので絶望の淵にいましたが、午後に大学に戻ってきて、学生たちと話してたらすっかり癒される…という単純なかんじです。

学生たちと話す時間は、本当に、救いです。わたしにとって。

3日目。この日の前日は風邪でダウンしてしまい、一日寝ていただけでした。

1日の感情のささやかな動きを丁寧に掬っていこうと思い、強く感じた感情はタイムラインから遠い位置に置くようにしてみました。

鬱になって、家から出らない経験をしたことのある方ならわかると思いますが、ネガティブな感情を抱く事件のあった翌日に、家に引きこもっていると、「恐怖」「嫌悪」の感情が渦巻いてきます。

だからさらに布団に入って寝込まざるを得ない、という状況。

「これは、いかん!なんとかせねば!」と思い立って、午後にいろいろやってみたら回復してきました。病状も良くなりました。よかったよかった。

4日目。専用の敷布を使うようにしてみました。

この「感動」は、1日あけて大学に言ったら、そうにゃん×横浜国大コラボのストラップをもらった!というものです。その他は一日ネガティブな感情しか動かないという、なかなかしんどい一日でした。

「笑」「楽」というポジティブなタイルも引いたのに、置けなかった……。なんというか、そういう1日だったんだな、と思います。

5日目。この日は、午前にも午後にもめいっぱい授業があった日だったのですが、おかげで、けっこうポジティブです。

この日、「味」を引いて、「この感情は、動いていないな…」と思って気づいたのですが、わたしほとんど「美味しい!」って感情が動く日がない気がします。

この日もそのことに気づいて、ハッとし、このZENタイルを見て落ち込んだのを覚えてます。

わたしは、「ZENタイル ソロ」が届く前に、TEENSPOSTの「感情タロット・気持ちのリテラシー」のページの情報を見ていたこともあり、ポジティブな感情のみならず「怖い」や「不安」「疲れた」などのネガティブな感情も含めて、どのようなかたちで、自分と他の人々、自分と世界とをつないでくれるものとして解釈しうるのか、イメージが持てていたことが、とても大きかったです。

それだからこそ余計に、引いたにもかかわらず、思い当たる出来事がなくて、置けなくなってしまうタイルのことが気にかかり、自分のなかでそういう感情が動くことにセンシティブになろう、と思うきっかけになりました。

そして、もっとも大きかったことは、少なくとも「動かない感情に、もうちょっと敏感になろう」と思えるレベルには、感情のサーフィンに巻き込まれてパニックにならなくなったことが大きいです。

ネガティブなことしかなかった日も、「今、自分はこういう状況なのだから、無理しないでおこう」というくらいに受け止められるようになりました。

とりあえず1週間、自分で使ってみて、感情を掬いだしたり、自分の感情にセンシティブになるためのツールとして「ZENタイル ソロ」が使えそうだ、ということがわかったので、今度は自分が積極的に「感じる」ことのために使ってみたい、と思っています。

「言葉する者(Languager)」になるための辞書あそび~「コレハヤ辞典」

今年度の大学院の授業「国語カリキュラム論演習Ⅱ」では、何回か、わたしが今、考えている言葉の教育のアイデアについて発表し、それに関わる活動なども入れながら、ディスカッションをしてもらっています。先週と今週は、2週間連続で、わたしが発表するターンだったので、2回シリーズでひとつのテーマについて取り上げることにしました。

今回2回シリーズでとりあげたテーマは、「『言葉する者(Languager)』としての学習者を育てる辞書学習」です。

「Languager」という語は、今年3月に、イースト・サイド・インスティテュートでの集中プログラムを受講した際に、Gwen Lowenheimの「日本語で遊ぼう(Playing with Japanese)」でのワークショップをはじめ、本プログラムの中で複数回か耳にした語です。わたしにとっては、Lois Holtzmanによる「Languageを動詞として捉えたい」という言葉とともに、とても印象に残っている言葉のひとつでした。

「Languager」という語についてもっと知りたくて、Holtzman先生に「Languagerについて知るためのリソースを紹介してほしい」と依頼したところ、Louis Hotzman(2015)「Vygotsky on the Margins: A Global Search for Method」の講演原稿を送っていただきました。

上記サイトのリンク先で公開されている原稿に「Languager」という語は登場しないのですが、送っていただいた講演原稿の中には、下記のような「Languager」の説明がありました。

「ヴィゴツキーの思考,話すこと,模倣,補完の特徴描写におけるひとつの示唆は,意味の形成が,言語を使用することの結果ではないということです。むしろ、言語発達のプロセス(Languagerになること)は,意味を形成するために言語を学習するというものではありません。まったく逆です。ヴィゴツキーは,意味形成が,言語形成を「先導する」ことを示唆しているのです(弁証法的に、学習が発達を先導するように)。…さらに,そのような意味形成のパフォーマンスは,ルールに支配された社会的な言語使用者になるためにも,言語形成者になるためにも必要なのです(Newman and Holzman、2013/1993, pp.112-118)」(Holtzman ,2015; 訳は引用者)

考えてみれば、わたしが翻訳に携わったキャリー・ロブマン&マシュー・ルンドクゥイスト(2016)『インプロをすべての教室へ』(新曜社)の中にも「私たちは,言語を創造すると同時に言語を使用する種でもあるという,矛盾した存在です。ヴィゴツキーが教え るように,言語とは,人間という存在が創造してきた道具であり,これからも創造しつづける道具なのです。」(p175)があり、フレド・ニューマン&フィリス・ゴールドバーグ(2019)『みんなの発達!』(新曜社)「言葉というもの!」の中にも、同様の議論はあるので、それら長年かけて醸成・共有されてきたひとつの言葉に対する見方に「Languager」という名前が与えられただけなのだと思います。

が、なにかに名前が与えられることで、わたしたちは次の動きを考えることができます。すくなくともわたしは今、これについて考えたいという気持ちでいっぱいなのです。

そんなことを考えていた矢先に、まさに「言語を使用しながら、言語を創造する」ゲームに出逢いました。それが、ピグフォン『コレハヤ辞典』です。(参考:コレハヤ辞典 完成しました! - ピグフォン:アナログ思考で作ってみよう!)

ブログ記事を見てみると、「まだ発見されていない新語を人々の意識の奥から 掬い取る画期的な仕組みを開発した」と書かれていて、「おお!」と思わずにいられません。

…というわけで、受講生たちにこれまで国語教育で経験してきた「言語を創造する」活動を思い出してもらったり、「言語を創造する」活動についてのアイデアをいろいろ自由に出してもらったりしたあとに、『コレハヤ辞典』にトライしてみました。

大学院生(近現代文学ゼミ2名、日本語学ゼミ1名、教育心理ゼミ1名)の計4名で「編集部」わけをしたところ、なぜか、近現代文学ゼミが「第1編集部」、日本語学&教育心理で「第2編集部」という結果に…いささかゲームが成り立つかどうか不安を抱えつつ、「研修」にトライ!

日本語学ゼミの学生が(なぜか)若干苦戦していたものの、5分も立たないうちに全員の新語が完成し、編集部内で新語の確認を行います。編集部内では「おおー」「わかるわかる」の声。

「これは、わかるでしょ」などと言いながら、お互いに原稿を交換し、「校正」のターンに入ったところ……事態は一変します。

「これは、わかるでしょ」と自信満々だったはずの第1編集部の新語でしたが……第2編集部、まったく復元できません…!

結果、第1編集部は「再校正」が1回かかったものの、2語とも校正完了。しかし、第2編集部は、第1編集部の新語をまったく復元できず「校正失敗」となりました。

そんなかたちででてきた4語のなかで、「これぞ」と思うものに投票をしてもらったところ、「へにへに」(チューブ状の容器の中身がなくなりかけて、ペラペラになっている様子)が、新語候補に選ばれました。

そして迎えた「本番」。

……なのですが、事態はさらに悪化。今度は(なぜか)第1編集部・第2編集部ともに、「校正失敗」となりました…!(笑)

受講生たちとのアフタートークの中では、「第1編集部は、文学とか詩しか扱ってないから」「第2編集部は、ビジネス書しか扱わないからね」など、各編集部の編集方針(?)の違いが浮き彫りになって、面白かったです。

受講生のひとりから「かなり自分に向き合った」という感想がありましたが、自分が「当たり前」に思っている言語に対する感覚や、言語を創造するときに自分が知らず知らずのうちに足がかりにしている「何か」に向き合うきっかけになるようです。

受講生の中に、非常に豊かな個人方言(idiolect)の持ち主がいることが判明したり、その受講生が、家族・親族や友人などミクロなコミュニティと複雑かつ多層的にかかわるなかで、自分自身の個人方言を編み出していることが見えてきたり、かなり、言葉を使用しながら創造する種としての人間にせまるような話が展開されていたように思います。

言葉を使用しつつ、創造する主体としての「言語する者(Languager)」になること。

そして「言語する者(Languager)」としての自分のありかた、そのスタイルを振り返ること。その意味をあらためて考えさせられました。

「コレハヤ辞典」については、11/12~11/14にパシフィコ横浜で開催される「図書館総合展」内にて、ゲーム開発者のピグフォンさんもお呼びして体験会を開催することが決定しております!

★「辞書で広がる言葉と読書~辞書を使ったゲーム~」@図書館総合展

パシフィコ横浜で開催の「第21回図書館総合展」のイベント「辞書で広がる言葉と読書~辞書を使ったゲーム~」に「コレハヤ辞典」の体験会をやってただけることになりました!

— コレハヤ辞典・クロスワイルド (@pigphone_game) October 23, 2019

11/13水曜の12時からスタート

お時間のある人はぜひ遊びに来てくださいね。#国語辞典はゲームだhttps://t.co/dO5zGy8yFU

図書館総合展での図書館たほいや企画に、ピグフォン@pigphone_game さんにお出でいただけることになり、辞書ゲームが一度に2つも遊べてしまうすごいイベントを開催できることになりました。辞書クラスタの皆さま、ぜひ。https://t.co/nNyBIPuYfp

— Kimi Ishida (@kimi_lab) October 21, 2019

ご関心のあるかたは、ぜひお越しいただければ幸いです!

全国大学国語教育学会ラウンドテーブル「国語科教育における『読解力』を問い直す:リーディングスキルテストをめぐる議論を中心に」

2019年10月26日から27日にかけて開催された、全国大学国語教育学会仙台大会(プログラムPDF)では、2日目に「国語科教育における『読解力』を問い直す:リーディングスキルテストをめぐる議論を中心に」と題されたラウンドテーブルが開催されました。

ラウンドテーブル3

国語科教育における「読解力」を問い直す―リーディングスキルテストをめぐる議論を中心に― 〈230教室〉(発表要旨PDF)

コーディネーター :間瀬茂夫(広島大学)

登壇者:

犬塚美輪(東京学芸大学)「リーディングスキルテストの開発コンセプトとねらい」

荷方邦夫(金沢美術工芸大学)・石田喜美 (横浜国立大学)「国語教育における「読解力」とは何か」

指定討論者:

渡辺貴裕(東京学芸大学)

はじめに、コーディネーターの間瀬先生から、本ラウンドテーブル開催の経緯が説明されました。全国大学国語教育学会の研究部門委員(前期)の議論の中で、新井紀子(2018)『AI vs 教科書が読めない子どもたち』(東洋経済新報社)が話題になり、その中では、下記の3つのポイントと指摘されてきたということでした。

① RSTの定義する「読解力」が、これまでの国語教育学の研究・実践がとらえようとしてきた「読解力」とは異なる点

②「中学生は教科書が読めない」という主張を導く根拠となるRSTにおける設問(のテキスト)が、元の教科書の文脈とはことなる点

③他教科の教科書の読解に関して、全国大学国語教育学会が実証的な研究を十分に行ってきていなかったという点

このような問題意識から、リーディングスキルテスト(RST)およびそれが測ろうとしている「読解力」について丁寧に議論をすべきではないか、という話になり、それが今回のラウンドテーブルへと結実したとのこと。

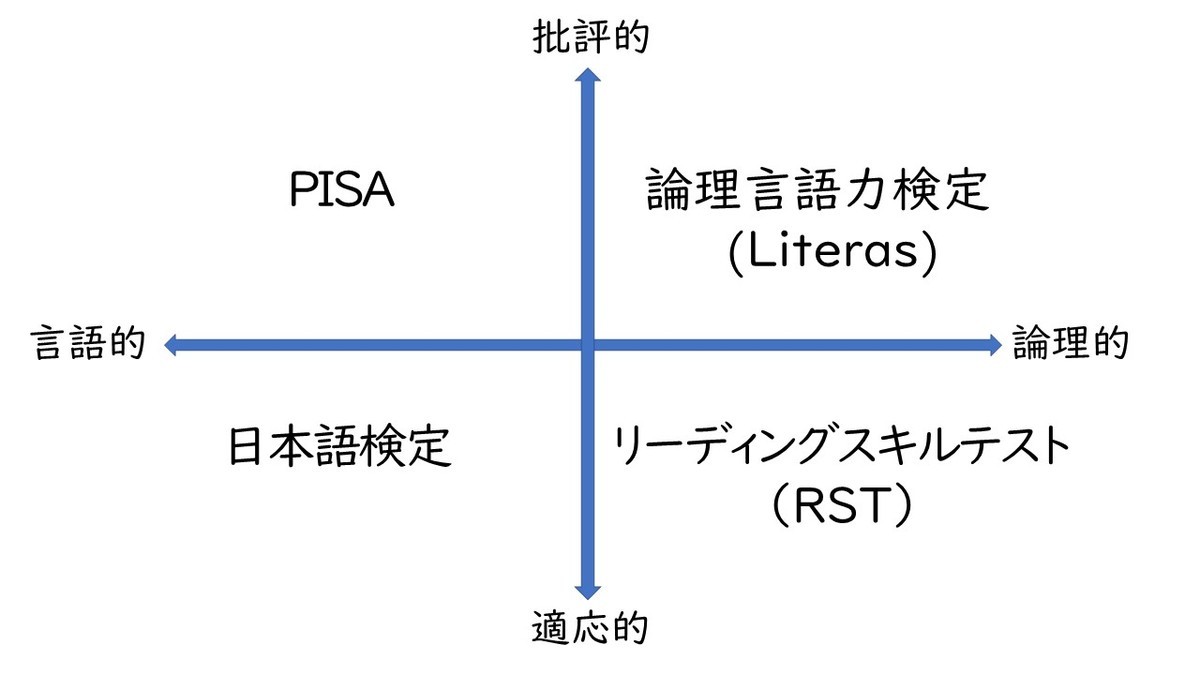

間瀬先生ご自身も今回の登壇者である冨安先生とともに、「RSTとはどのような特徴を持つテストなのか」にかかわる調査・研究を行い、下記のようなかたちで「各種国語学力テストとの関係での位置付け」を行ってきたということで、下記のような図が示されました。

「批評的―適応的」「言語的―論理的」という二軸で整理してはどうか、というご提案は、RSTのみならず、現在さまざまに言われている「読解力」の議論を整理するうえでも有用だと感じました。

1.犬塚美輪(東京学芸大学)「リーディングスキルテストの開発コンセプトとねらい」

はじめのご発表は、RSTの研究チームのメンバーでもある犬塚先生による「RSTの開発コンセプトとねらい」に関するご発表でした。

「学習者は「読んで理解できる」と期待されている文章を、実際にどのくらい理解できているのか」という開発の出発点にあった問いや、RSTのテスト設計の考え方などについてご説明があったのち、「RSTは何を測ろうとしているか(測るもの/測らないもの)」についてのご説明があったのですが、これはとても重要であるように思いました。

犬塚先生によれば、「RSTが測るものは、他のテストと異なる」ものであり、以下のものに焦点を当てているとのこと。

①短文の理解だけに焦点を当てている

⓶明示された情報の表象:テキストは広い領域の中での一部分のみ

③近い推論:テキストを読む中で広がっていく推論のうち、近い領域での推論のみを対象にしている。「ここまでは踏み出しても安全だろう」という範囲内での推論のみが対象。

そのため、「RSTは、広い世界の中のごく一部しか扱っていない」という批判があるが、それはそのとおりであろうとおっしゃっていました。しかしだからこそ、その範囲で「測れるもの」、その範囲に焦点を当てることでしか見えてこないものもあり、RSTはそれこそを対象としている、ということなのだと思います。

2019年9月に発売された『AIに負けない子どもを育てる』(新井紀子, 東洋経済新報社)では、RSTが視力検査にたとえられるなど、RSTの中で「測れるもの/測れないもの」ということがかなり語られるようになってきた印象を持っていましたが、それとまったく同じ印象を、犬塚先生の発表からも受けました。

2.RSTと全国学力・学習状況調査(冨安)

冨安先生のご発表は、このようなRSTの「測るもの/測らないもの」の特徴を、「読解力」にかかわる他のテスト―全国学力学習状況調査とPISA-との比較によって浮きぼりにしてくださったように思います。

冨安先生が注目していたのは、「PISA2018」における「読解力」調査のフレームワークとして新たに追加された「流暢に読む」という項目。

RSTにおける「係り受け解析」「照応解決」「同義文判定」の設問は、この「流暢に読む」にかかわる問題といえるのではないか、と分析します。

OECD-PISAによれば、「流暢に読む」という項目は、「読解レベルが低い学習者の違いを説明し理解するための貴重な指標」「単一または複数のテキストで高次の理解タスクを実行するための資源が少なくなっている」という理由で、新たに導入された項目とのこと。

そのような意味では、「読解レベルが低い学習者の違いを説明し理解するための指標」として、RSTを捉えるということもできるのかもしれません。

他方、全国学力・学習状況調査における生徒のスコアとRSTのスコアとの関連を見てみると、「流暢に読む」に分類されるのではないかと考えられた「係り受け解析」「照応解決」「同義文判定」のスコアと「熟考・評価」にあたる設問のスコアの相関が高いことも明らかに。

冨安先生はこれについて、「ミクロ構造を問う基礎的読解力の高低が、評価・熟考に関連しているのではないか」と考察しています。

3.荷方邦夫(金沢美術工芸大学)・石田喜美 (横浜国立大学)「国語教育における「読解力」とは何か」

最後の登壇者である荷方先生は、「国語教育における『読解力』とは何か」というタイトルで、文章理解に関する心理学的研究を参照しながら、「文章の理解は、純粋に統語的でもなく、意味的でもない」ことを示したのち、今年度に入って行われた実験調査の結果が報告されました。

その調査は、同じ構造を持ちつつ、背景となる知識領域の異なる文章を作り、背景的知識の難易による正答率の差を調査するというもの。

設問は「係り受け解析」「照応解決」のみで作成されました。調査は、大学生を対象とした予備調査のあと、中学生(中学1年生~3年生)を対象に実施され、多くの設問で背景となる知識領域が「難しい」ものに比べ、「易しい」もののほうが有意に回答率が高かったとのことでした。

「テキストベースとしての表象」「状況モデルとしての表象」という2つの表象を考えたとき、たしかに国語教育は「テキストベースの表象」に焦点化していなかったかもしれない、という問題意識が示されながら、では、国語(科)教育はRSTをいかに活用できるのか、という問題が提起されました。

その後の、指定討論者の渡辺先生から、『AI vs 教科書が読めない子どもたち』における、「教科書が読めない」という結論を導き出すための理路の問題や、使用されている「教科書」の不適切な用いられ方について指摘があったのち、「リーディングスキルテストが測っているものとは何なのか」「リーディングスキルテストを、国語教育で活用することができるのか」「そもそもRSTで測った能力を『伸ばす』ことができるのか」といった点について議論が行われました。

私にとっては、議論の最後のまとめの中で、荷方先生がおっしゃったことが印象的でした。

荷方先生は、RSTが文章理解やその教育・学習といったものを超えた、もっと幅広い能力(知能)ものをはかっているのではないか、と指摘し、RSTが測っているものがいまだ未知であるような状況で、「走りながら考えている」ことの危うさを指摘します。

「走りながら考えていくべき問題」「ある程度の結果が見えてきたあとに、動くべきかどうかを判断する問題」がある。もちろん、行政側の問題、実践現場の問題、他の研究者の問題などさまざまな問題がここには存在しているものの、動きだしてしまったことによる影響をメタ的な視点から見定めることも、研究を行っていく者としては必要なこと。

そのような意味では、今回、RSTが提起したさまざまなレベルの問題をひとつひとつ腑分けしながら、丁寧に議論していくことは、今後ますます必要なことなのだろうと思います。

今回のラウンドテーブルは、まさにそのためのスタートの場になっていたように思いました。